大田区で建設中!耐震等級3をさらに強くする制震性能

大田区にて、建設中の注文住宅を見学してきました!

11.5坪ほどの土地で3階建ての住宅の建て替えです。

こちらが基礎鉄筋。コンクリートに鉄筋を埋め込みます。コンクリートは押される力に強く、引っ張られる力には弱い。一方で、鉄筋は押される力には弱いものの、引っ張られる力に強い。その両方を組み合わせて頑丈な基礎を作ります。コンクリートを流し込んで固まったら周りの木型は外されます。

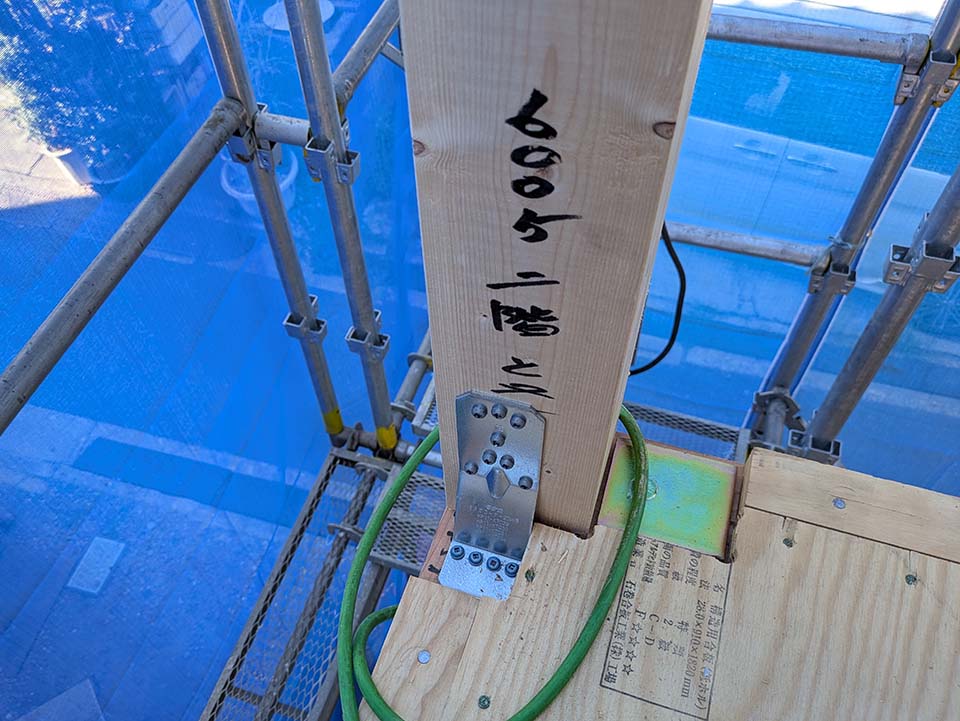

基本の木造軸組工法に、特殊な耐震金物による補強をしています。木材だけの工法よりも、より強度を高めることが可能になります。また、接合部の強度が高いため、設計自由度が高く、特に狭小住宅で理想の間取りを実現できます。

それぞれの柱には制震テープ。制震テープとは、粘り気と弾力のある素材を厚さ1mm、幅30mmほどに加工した、両面テープのようなものです。ごく薄いテープを貼るだけのシンプルな構造ですが、家全体で揺れを吸収して柔らかく分散します。劣化が極めて少なく、破損の心配がなく、従来の制震材よりも大きな効果を生むとともに、低コストです。

木造軸組工法に、枠組壁工法(2×4工法)の良いところを組み合わせて、耐力面材として構造用合板を使用。筋交いがほとんどない家です。阪神淡路大震災の時に、筋交いが根本から折れてしまったケースが多く、2×4は比較的倒壊しなかった経験をもとに、面で建物を支える構造を採用しています。壁を打ち付ける釘のピッチやサイズも綿密に計算された地震に強い住宅です。また、筋交いがないことで、断熱材を全体に吹き付けることが可能となり、より断熱性能の高い家が可能となります。

基礎のコンクリートと木材の間に、ゴムのような素材の通気パッキンを使用することで、床下の空気の流れを確保。逆に玄関と浴室空間は、気密パッキンを使用し密閉します。昔ながらの、床下の一部に換気口を作る方法に比べて、効率良く基礎の全周を換気することができて、またコンクリートと木材を絶縁しているため、木材に湿気が伝わりません。床下を自然換気で乾燥させることで、シロアリなど湿気を好む害虫が住みにくい床下環境にしています。日本のシロアリは、湿気や結露を好むため、シロアリが住めるような環境にしないことが、長く住める家づくりには大切です。基礎の強度の面でも、換気口が弱点になることがなく、耐久性の高い家を作ることができます。玄関と浴室を除く床下には、床を張る前に断熱材を敷き詰めて、床下断熱をします。

狭小地のため、容積率いっぱいに空間を広く使えるよう、広いルーフバルコニーを作っています。容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合を示す指標です。バルコニーは延床面積に含まれないため、最大限に広く使える住宅が実現します。

さまざまな知恵と技術を駆使した、東京の住宅地ならではの家です。

ご相談

ご相談